作者: 馬源劭 來源: 菏澤日報 發表時間: 2025-08-15 09:53

初秋時節,萬物并秀。8月13日,記者來到成武縣白浮圖鎮劉土城村周克強家中。院內的4棵百年棗樹已掛滿青棗,枝條有的垂到院墻外,有的則倚在前院一座古樸老屋的灰瓦屋脊上。這座古屋,正是成武縣第一個農村黨支部的誕生地。

從戰火紛飛的崢嶸歲月,到新時代鄉村振興的壯美畫卷,白浮圖鎮始終承載著一段蕩氣回腸的紅色記憶。這里,是成武縣革命火種的起點,也是新時代鄉村振興的熱土。

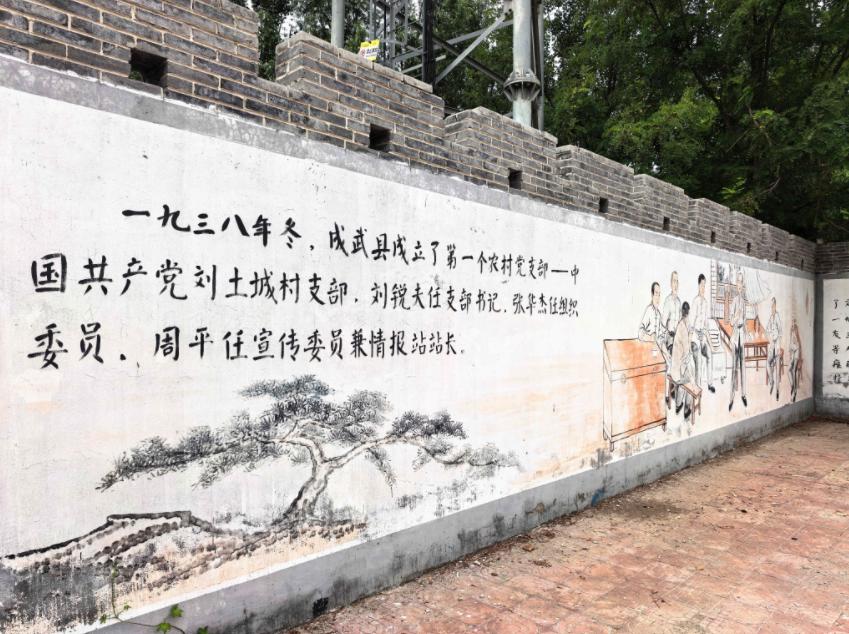

1938年初,單縣共產黨員吳逢軒等人來到劉土城村一帶活動。同年8月,劉土城村進步青年劉銳夫由吳逢軒介紹入黨,并發展了周平、張華杰、劉繼先等10余名進步青年入黨。11月,在周平家中,劉土城村黨支部正式成立,劉銳夫任黨支部書記,張華杰任組織委員,周平任宣傳委員兼情報站站長。

“這位就是我丈夫的大伯,原名叫周自斌,字慶麟,又名周平。”客廳里,周克強的妻子張雪榮指著一幅斑駁的老照片向記者介紹。照片里的老人面容儒雅,依稀可見當年風采。隨張雪榮來到院子的西南角,一座隱蔽的拱門后,便是劉土城村黨支部舊址。

歲月的痕跡在這里靜靜沉淀。屋內陳列著兩張歲月斑駁的長桌和幾把長條凳。當年,劉銳夫、周平、張華杰等革命先輩們,就是在這里懷揣著對黨和人民的無限忠誠,傳播革命思想,為抗日救亡運動點燃了熊熊烈火。

“當年,每當支部開會,我丈夫的爺爺就會整夜守在門外放哨,還專門騰出南屋作為黨支部駐地。”張雪榮說。如今,這座舊址已成為紅色文化教育基地,吸引了無數黨員干部和群眾前來參觀學習。張雪榮一有空就會來清掃整理,自家院子的大門也常年打開,迎接各地的參觀者。

告別張雪榮老人,來到劉土城村革命烈士紀念廣場,一座座革命烈士紀念碑矗立眼前。劉銳夫、周平、張華杰、劉德顯、劉志學、孫育麟……每一個名字背后,都承載著一段可歌可泣的革命故事。

劉銳夫一生清貧,廉潔奉公。他不準家人打著他的旗號辦事,不準占公家便宜,不做違背良心的事。有一次,他讓孫子劉永去買75公斤煤,結果劉永在門口撿到一塊煤,他便嚴令其送回,斥之為偷盜行為。劉銳夫晚年回到家鄉生活,1988年逝世。他的一生,是堅定信仰的一生,是革命初心的一生。劉永曾說:“我爺爺雖然沒有給我們留下多少物質財富,但留下了最寶貴的精神財富。”

歷史不會忘記,星火代代相傳。在紅色基因的滋養下,白浮圖鎮正煥發出新時代的勃勃生機。

作為成武縣東部典型的農業鎮,白浮圖鎮近年來以提高土地復種指數、增加農民收入為目標,大力發展早春中溫棚蕓豆、夏秋豆角等特色產業,走出了一條強鎮富民的新路子。

“鎮上推廣立體種植、間作套種,按照現在的行情估算,1畝地能多掙好幾千元。”白浮圖鎮鹿莊蔬菜市場正在出售豆角的侯河村村民張玉強興高采烈地告訴記者。目前,全鎮蕓豆、豆角種植面積突破5萬畝,年產量達15萬噸,實現銷售收入近3億元,農民人均增收7000余元。

“有規模就有市場。”張玉強說,從7月上旬開始,鎮上的收購車輛就排成長龍,最多時,日成交量達15萬公斤。

為推動蔬菜產業高質量發展,白浮圖鎮成立了豆角生產服務中心,設立技術網點22個,組建各類蔬菜專業合作社30個。每年高薪聘請省內外專家舉辦培訓班和技術講座,真正做到“種植與技術推廣同步走”。

隨著鄉村振興戰略的深入推進,白浮圖鎮還積極探索“農旅融合”發展新模式。小小“蕓豆”不僅讓農戶增收致富,還成了知名的“旅游景點”。在芊芊蕓蔬菜種植基地,千畝蕓豆變身“網紅打卡地”,“田園采摘+農家菜體驗”項目吸引了大量游客。

“帶孩子來這里摘蕓豆,既能體驗勞動的樂趣,又能了解農業知識,比單純游山玩水更有意義。”來自縣城的游客張書靜說。據統計,今年4月份以來,全縣蕓豆主題鄉村游接待游客超過2萬人次,帶動餐飲、民宿收入增長40%。

在發展中,白浮圖鎮始終堅持黨建引領,探索出“黨支部+農戶+合作社”的經營模式,系統掌握種植面積和市場需求,科學制定種植計劃,實現了規模向效益的轉變。“下一步,我們將以豆角產業為載體,以科技興農為抓手,大力發展現代農業,努力將白浮圖鎮打造成為農業大鎮、經濟強鎮。”鎮黨委書記王峰筠表示。

如今的白浮圖鎮,歷史的回響與時代的新聲在這里交融。無論是紅色文化的賡續傳承,還是現代農業的蓬勃崛起、農旅融合的創新實踐,無不彰顯著這片紅色熱土上人民的智慧與奮進力量。

文/圖 記者 馬源劭

魯公網安備 37172902372011號

魯公網安備 37172902372011號